O ranking global das universidades está deixando de ser um termômetro apenas acadêmico para se tornar um indicador de mudança na correlação de forças da economia do conhecimento. A escalada acelerada das universidades chinesas — que já dominam listas focadas em produção científica — e o recuo relativo das instituições americanas apontam para uma nova geografia de poder intelectual, com impactos diretos em inovação, indústria de alta tecnologia, atração de talentos e influência geopolítica.

Harvard em queda, China em ascensão

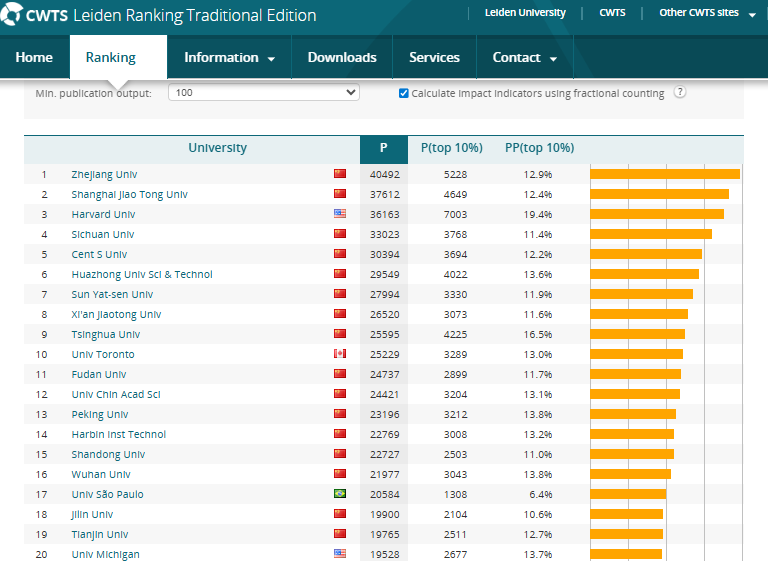

Até o início dos anos 2000, rankings baseados em produção científica mostravam uma hegemonia clara dos Estados Unidos: sete das dez universidades mais produtivas eram americanas, com Harvard em primeiro lugar e apenas uma instituição chinesa, a Zhejiang University, figurando entre as 25 primeiras. Duas décadas depois, o cenário se inverteu em rankings como o CWTS Leiden Ranking: Zhejiang aparece em 1º lugar em volume de publicações, acompanhada por outras sete universidades chinesas no top 10, enquanto Harvard caiu para a 3ª posição e é a única americana ainda próxima do topo.

Paradoxalmente, Harvard, Michigan, UCLA, Johns Hopkins, Washington, Penn e Stanford produzem hoje mais pesquisa do que no início dos anos 2000. O problema não é queda absoluta, mas perda de posição relativa: “não é que as universidades dos EUA estejam ficando demonstravelmente piores, é que outras nações avançam mais rápido”, resume Phil Baty, da Times Higher Education. O Centro de Ciência e Tecnologia de Leiden passou ainda a gerar um ranking alternativo com base no banco OpenAlex, no qual Harvard volta ao 1º lugar, mas o padrão se repete: 12 das 13 instituições seguintes são chinesas.

Investimento maciço e estratégia de Estado

A ascensão chinesa, obviamente, não é acidental. O país multiplicou investimentos em universidades, pesquisa e inovação, construindo em duas décadas uma das maiores capacidades científicas do mundo. Dados recentes mostram que a China lidera em número de instituições presentes em vários rankings baseados em desempenho científico: 313 das 1.506 universidades listadas no Leiden 2024, 396 das 2.250 do Best Global Universities da U.S. News e 495 das 3.000 do University Ranking by Academic Performance (URAP) são chinesas, superando a representação dos Estados Unidos.

O discurso oficial deixa claro o vínculo entre ciência e poder nacional. Em 2024, Xi Jinping afirmou que “a revolução científico‑tecnológica está entrelaçada com o jogo entre superpotências” e que a força global de um país depende de sua “dominância científica”. Pequim celebra publicamente a escalada das universidades nos rankings, cita marcos como a entrada de Zhejiang entre as 100 primeiras em 2017 e destaca feitos como a síntese de amido a partir de dióxido de carbono por pesquisadores do Tianjin Institute, vista como exemplo de fronteira em biotecnologia e segurança alimentar.

Além de dinheiro, há política ativa de atração de talentos: desde 2025, a China oferece vistos específicos para graduados de universidades de ponta em ciência e tecnologia, facilitando a ida de pesquisadores estrangeiros para estudar, pesquisar ou fazer negócios no país. Estudos mostram que o país se tornou “superpotência científica” em áreas como química, ciências da Terra, ambientais e agrícolas, e já supera EUA e União Europeia em vários indicadores de publicações de alto impacto.

O contra‑movimento americano: cortes, vistos e incerteza

Nos Estados Unidos, o movimento tem sido na direção oposta. Segundo dados divulgados pelo jornal New York Times em matéria sobre o assunto, o governo Trump tem buscado cortar bilhões de dólares em financiamento federal à pesquisa universitária, sob o argumento de eliminar supostos desperdícios e “reorientar” a ciência, ao mesmo tempo em que endurece regras de imigração que afetam estudantes e acadêmicos internacionais. Em 2025, o número de estudantes estrangeiros que chegaram ao país em agosto foi 19% menor que no ano anterior, uma queda que tende a reduzir a diversidade de talentos e a capacidade de pesquisa de longo prazo das instituições americanas.

Harvard, por sua vez, tornou‑se símbolo do conflito: a universidade criou uma página específica para listar projetos científicos e médicos ameaçados pelos cortes e a Associação Americana de Professores Universitários entrou na Justiça, alertando que o fim de bolsas “vai atrofiar a formação da próxima geração de cientistas”. Um juiz federal ordenou a retomada de parte dos recursos, mas a administração já sinalizou que pretende restringir concessões futuras para a instituição. Em paralelo, cortes em programas de doutorado e mudanças em vistos de pesquisa criam, segundo especialistas, um atraso com efeito em “tempo de pesquisa”: o impacto pleno sobre rankings de produção só deve aparecer alguns anos à frente, quando os projetos interrompidos deixarem de gerar artigos e citações.

Apesar da pressão, universidades americanas ainda se destacam em rankings mais amplos, que consideram reputação, recursos financeiros, empregabilidade e indicadores de ensino. Na lista 2026 da Times Higher Education, Oxford mantém o 1º lugar pelo décimo ano consecutivo, seguida por MIT, Princeton, Cambridge e então Harvard, empatada com Stanford; sete das dez primeiras são americanas. Mas o “desgaste silencioso” já aparece mais abaixo: 62 universidades dos EUA caíram de posição em relação ao ano anterior, contra apenas 19 que subiram.

Rankings como termômetro de poder

Os rankings globais, embora frequentemente criticados por simplificarem realidades complexas, tornaram‑se instrumentos centrais de sinalização na economia do conhecimento. Estudantes os usam para decidir onde estudar, pesquisadores para onde trabalhar, governos para alocar recursos e empresas para filtrar candidatos e escolher parceiros de pesquisa. “Se você quer atrair os melhores talentos do mundo, quer ter o poder de sinalizar: ‘somos uma instituição altamente ranqueada’”, resume Alan Ruby, da Universidade da Pensilvânia.

Listas focadas em produção científica — como Leiden, Nature Index e URAP — respondem diretamente à pergunta: onde estão sendo produzidos mais artigos em revistas indexadas, especialmente nas de maior impacto? Outras, como o ranking global da Times Higher Education, combinam ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e projeção internacional. Em todas, a tendência converge: universidades asiáticas, especialmente chinesas, avançam; elites europeias, como Oxford e Cambridge, consolidam‑se no topo; e o domínio incontestável americano se dilui.

Para países como o Brasil, que tradicionalmente olham para rankings mais como curiosidade do que como bússola estratégica, o movimento acende um alerta. A experiência histórica mostra que enfraquecer universidades tem custos econômicos e políticos profundos: “quando os alemães destruíram suas universidades nos anos 1930, isso provavelmente os prejudicou em muitos aspectos”, lembra o cientista político Paul Musgrave. Em um mundo em que quantum, IA, biotecnologia e transição energética serão pilares de poder, a geografia dos rankings científicos é, cada vez mais, uma antecipação da geografia da influência.

Uma nova ordem no mapa da ciência

O “ranking global das universidades” não é apenas um quadro de honra acadêmico anual; está se tornando o mapa‑múndi da próxima ordem internacional. De um lado, um país que decidiu, como política de Estado, colocar “um caminhão de dinheiro” e estratégia em ciência e educação superior — e colhe salto em publicações, patentes e inovação industrial. De outro, uma potência que construiu seu protagonismo em grande parte sobre a força de suas universidades, mas que hoje experimenta cortes, restrições à mobilidade e disputas políticas em torno da própria ideia de ciência.

Entre esses polos, Europa e outros países da Ásia reforçam posições: Peking e Tsinghua saíram das posições 42 e 47, em 2014, para 12ª e 13ª no ranking 2026 da THE; Hong Kong emplacou seis instituições entre as 200 primeiras, e a Coreia do Sul, quatro entre as 100. O centro de gravidade da produção de conhecimento se desloca, ainda que de forma desigual entre áreas — com China já dominante em ciências físicas e ambientais, e EUA e Europa ainda fortes em biomedicina e biologia geral.

Para gestores públicos, empresas e universidades brasileiras, a mensagem é direta: acompanhar rankings deixou de ser exercício de vaidade e se tornou parte da leitura de cenário sobre onde estarão os polos de inovação, os laboratórios capazes de gerar tecnologias críticas e os ecossistemas que atrairão talentos nas próximas décadas. A “nova ordem mundial” que aparece nas listas de Leiden e da Times Higher Education é, em grande medida, a ordem do mundo em que esses talentos vão descobrir vacinas, algoritmos, materiais avançados — e ditar, a partir dos campi, uma boa parte do poder que se exercerá fora deles.

Brasil segue longe do topo

Em paralelo à escalada chinesa e da disputa entre Estados Unidos e Europa pelo topo das listas, o Brasil ainda aparece distante dos grandes centros da economia do conhecimento. Nos rankings focados em produção científica, como o Leiden, nenhuma universidade brasileira se aproxima do top 100 global, e a presença nacional costuma surgir apenas a partir da segunda metade da tabela, refletindo décadas de investimento insuficiente, descontinuidade de políticas e forte dependência de poucos programas como Capes e CNPq.

Em listas mais amplas, que consideram ensino, pesquisa, internacionalização e transferência de conhecimento, o quadro pouco se altera: apesar da USP ocupar um lugar de destaque na lista, outras universidades nacionais, como Unicamp e UFRJ, aparecem muito atrás dos grandes polos globais de ciência e inovação. Isso significa que, enquanto China, EUA, Europa e outros países asiáticos disputam protagonismo em áreas como IA, biotecnologia e tecnologias limpas, o Brasil corre o risco de ficar preso à condição de usuário tardio dessas soluções, importando conhecimento e produtos em vez de participar da fronteira que os gera.

Assunto para o país pensar e discutir, pois a opção pode ser consciente e até objetivada, mas as consequências precisam estar claras para que não condenemos o “gigante pela própria natureza” a um lugar sem expressão no mundo do conhecimento global.